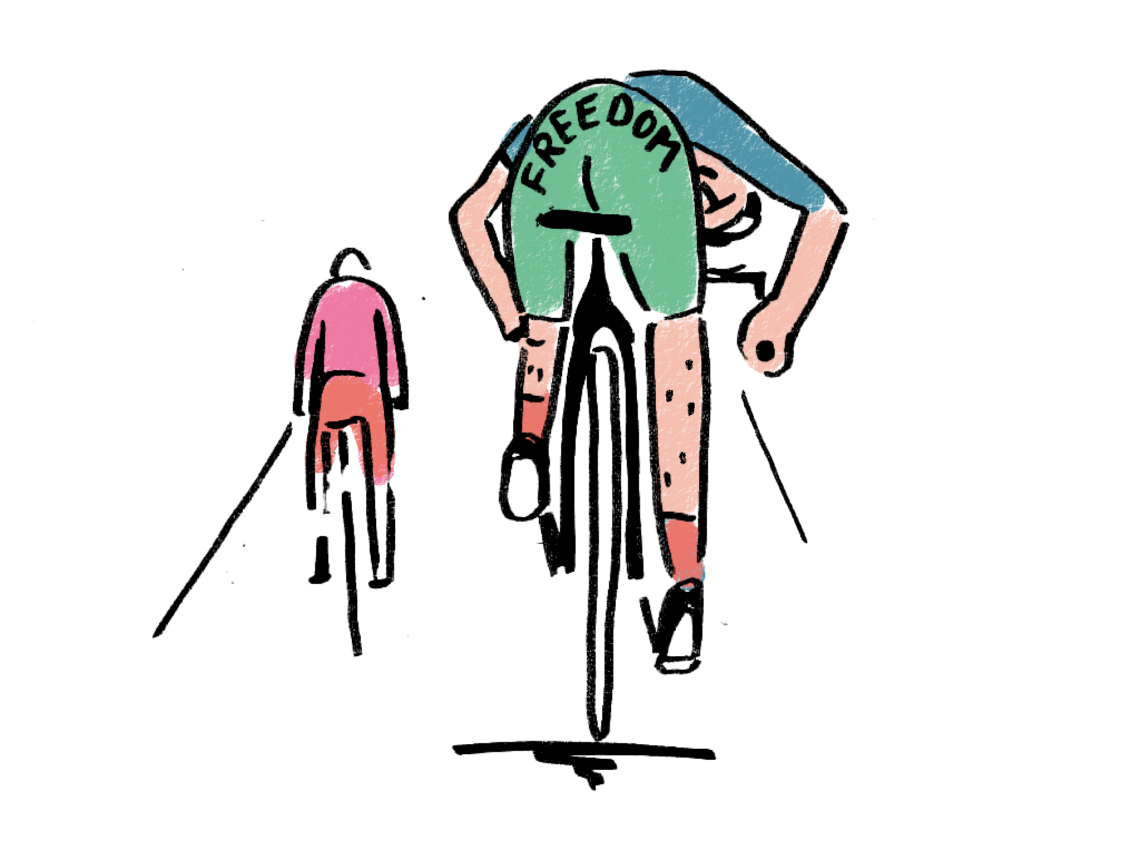

Radfahren bedeutet Freiheit. Die Freiheit, aus eigener Kraft überall hinzukommen. Die Freiheit, im Moment zu leben, Menschen zu begegnen, gemeinsam etwas zu erreichen. Doch diese Freiheit ist in Gefahr. Wir nehmen sie uns selbst. Durch Stil-Etikette, Rituale und Planungsperfektionismus. Warum?

97 % der Deutschen können Fahrrad fahren. Eine erschreckend hohe Zahl für diejenigen, die sich darüber definieren möchten. Radfahren ist so simpel und so egalitär, dass es für uns Rennrad-Aficionados schon einiger stilistischer Kunstgriffe bedarf, um noch echte Exklusivität und Zugehörigkeit zu spüren.

Motorisch betrachtet ist Radfahren eher niederschwellig. Vorschulkinder beherrschen es ebenso wie Hochbetagte. Und auch technisch stellt die Fahrt mit einem Rennrad auf einer asphaltierten Straße keine unüberwindbare Herausforderung dar. Der kraftvolle runde Tritt oder die geschmeidige Eleganz gehen zudem meist im Räderwerk von Bergübersetzungen verloren – ein markanter Fahrstil, Insta-reife Kurvenskills? Fehlanzeige! Selbst Scheibenbremsen machen aus einem durchschnittlichen Abfahrer keinen Superhelden.

Was bleibt, ist der wehmütige Blick zurück. Tausende von Trainingskilometern, akkurat getrackt und für die Strava-Ewigkeit in Wattwerten aufbereitet. Insignien der eigenen Disziplin und Leidensfähigkeit, verbunden mit der heimlichen Hoffnung, dass sich all die Lebenskilometer zu einer stetig wachsenden Wattwelle aufbauen mögen. Leider bricht diese Welle zuverlässig am Jahresende, daran kann selbst das Rapha Festive 500 nichts ändern. Und im März interessiert es die Oberschenkel nicht mehr die Bohne, dass man seinen FTP-Wert letzten September um 5 % verbessern konnte. Schlimmer noch: Selbst ambitionierte Newcomer in Turnschuhen können nach ein paar euphorischen Trainingsmonaten die persönliche Bestzeit am Hausberg gefährden.

Doch zum Glück gibt es eine Dimension des Rennradfahrens, die sich nicht durch schnödes Talent oder diszipliniertes Training erschließt. Es sind die ungeschriebenen Gesetze, die den Newbie vom Routinier trennen. Die Etikette ist der Kit, der die Community verbindet. Oder eben trennt! Schnelle Beine sind nichts ohne die richtigen Socken. Unter den POC-Helm gehört ein hippes Casquette cycliste. Und ohne Tan Lines sollte man sich nicht auf den frühjährlichen Group Rides im Club House blicken lassen. Wie, du warst nicht auf Mallorca zur Saisonvorbereitung?! Auch ohne Kaffee-Connaisseure-Skills fällt man beim Post-Ride-Cold-Brew-Tasting schnell negativ auf.

Zumindest etwas verbindet uns. In den Augen der breiten Öffentlichkeit sind wir alle Aliens in Leggins, die eine eigentlich simple Art der Fortbewegung bis ins Absurde verkompliziert haben – egal, ob im kuratierten, erdfarbenen Merino-Wolljersey oder im Papagallo-Italo-Outfit aus den 90ern.

Bei aller Faszination für integrierte Cockpits, hochwertige Klamotten und komplexe Trainingsanalysen: Radfahren darf Spaß machen und muss nicht stressen. Das vergessen wir manchmal, wenn wir die perfekte Fahrt auf Komoot planen, unseren Bedarf an Kohlenhydraten kalkulieren oder auf das Regenradar der Wetter-App und die Abbiegebefehle unseres GPS-Navis starren. Doch fahren wir deshalb mehr oder besser? Nein. Wir versuchen nur Unwägbarkeiten auszuschließen und berauben uns damit auch möglicher Erlebnisse und Begegnungen. Denn wirklich einzigartige Momente passieren völlig ungeplant.

Radfahren ist ein Freiheitsversprechen. Keine Sockenlänge, keine Schuhfarbe und kein Aero-Trikot beeinflussen das Erlebnis, draußen auf dem Rad seine eigenen Grenzen zu spüren. Im Gegenteil. Die nervige Suche nach dem Garmin-Ladekabel, die Zusammenstellung des stylischsten Outfits und die ritualisierte Belohnung beim Lieblingsbarista verschieben den Fokus – weg vom Fahren, hinein in gesellschaftliche Zwänge: Man will dazugehören und läuft Gefahr, dass die Meinung der anderen wichtiger wird als die eigene.

Training ist eine Anpassungsleistung an neue Reize. Diese Reize setzt man nicht nur, durch Intervalle am Berg. Mann setzt sie auch mit dem Bruch von Routinen im Alltag. Wenn wir anfangen uns freizumachen von dem Stilempfinden anderer, von selbst definierten Belohnungsroutinen und unserem eigenen Planungs- und Tracking-Perfektionismus, können wir neue Impulse setzen. Nicht nur für die Beine, sondern auch für den Kopf – denn hier beginnt und endet die Freiheit.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Dann würde es uns sehr freuen, wenn auch du uns als Supporter mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Als GRAN FONDO-Supporter sicherst du dem hochwertigen Bike-Journalismus eine nachhaltige Zukunft und sorgst dafür, das die New-Road-Welt auch weiter ein kostenloses und unabhängiges Leitmedium hat. Jetzt Supporter werden!

Text: Nils Hofmeister Fotos: Julian Lemme